올가 토카르추크 지음

최성은 옮김

민음사

2주 전 노벨문학상 수상자로 선정된 폴란드 작가 올가 토카르추크(57·사진)의 소설이다. 무려 600쪽이 넘어, 갈수록 얇아지는 것 같은 한국 소설, 한국 문학 출판계에 경종을 울리는 모양새다.

최근 노벨문학상은 그럴듯한 현실, 그러나 사실은 허구인 어떤 세계를 제시하는 정통 소설에 흥미를 잃은 것 같다. 2015년에는 기록문학가인 스베틀라나 알렉시예비치, 2016년에는 가수 밥 딜런, 2017년에는 SF도 쓰는 일본계 영국작가 가즈오 이시구로를 선택했다.

수상자 발표 기사에서 이미 전해졌지만 토카르추크는 노벨상의 그런 ‘새로운 전통’에 누구보다 어울리는 작가다. 그의 관심은 재현보다는 해체, 부드러움보다는 삐걱거림, 문학적 감동보다는 인지적 충격에 쏠리는 것 같다. 그는 심지어 하나의 강력하고 단일한 내러티브로 산만한 독자의 코를 꿰는 소설에서도 단순히 평범하기를 원하지 않는 듯하다. 2006년 국내 소개된 긴 단편 ‘눈을 뜨시오, 당신은 이미 죽었습니다’(같은 제목의 소설집의 표제작이다) 같은 작품이 그렇다. 추리소설을 지독히 좋아하는 소설의 주인공 C가 급기야 자신이 읽던 추리소설(그러니까 이야기 속의 이야기) 안으로 뛰어들어 주인공이 돼버린다. 소설의 현실에서, 주인공 C의 현실과 허구는 뒤섞인다. 일종의 메타소설이다.

『방랑자들』은 토카르추크 문학을 더 적나라하게 보여주는 작품이다. 그의 대표적 독특함으로 거론되는 특징, 그러니까 “단문이나 짤막한 에피소드를 씨실과 날실 삼아 촘촘히 엮어서 하나의 이야기를 빚어내는 방식”을 그대로 보여준다.<중앙일보 10월 11일자 25면>

무엇보다 100개가 넘는 짧은 챕터로 이뤄져 있다. 짧은 건 불과 몇 줄 안 된다. 물론 챕터들이 모래알이다. 전체를 관통하는 이야기가 없다. 같은 제목의 챕터들이 시리즈처럼 듬성듬성 반복 등장해 사건의 경과나 일정한 시간의 흐름을 보여주는 예외가 있긴 하다. 여행지에서 아내와 아이를 3일 동안 잃어버렸다 되찾는 ‘쿠니츠키’, 새로운 학문 틈새 분야라고 해야 할 ‘여행 심리학’, 인생의 덧없음을 말하는 듯한 ‘블라우 박사의 여행’ 챕터들이 그렇다.

이런 모래알들이 모여 하나의 이야기를 빚어낸다면, 그렇게 빚어진 이야기는 명백하다. 이야기를 빚어낸다기보다, 이 소설의 경우 모래알들이 소설의 핵심 주제로 수렴된다고 해야겠다. 그 주제는, 소설 제목을 참조할 수 있을 텐데, 우리 모두는 방랑자, 이주민이라는 얘기다. 너무 익숙한 이야기인가. 심지어 대중가요 가사에도 심심치 않게 등장하는 주장 아닌가.

토카르추크의 입장은 우리 본질이 그렇다는 게 아니라 우리가 억지로라도 그렇게 살아야 한다는 거다. 그래야 하는 이유가 소설을 통해 가장 이야기하고 싶었던 대목일 텐데 가령 다음과 같은 문장에 녹아 있다.

“그러고 나면 그 해의 나머지는 정착의 시간, 저녁때까지 미처 끝내지 못한 일감을 향해 아침마다 되돌아가곤 하는, 이상하고도 지루한 삶이었다.”(19쪽)

이 문장이 우리가 끊임없는 방랑 같은 여행을 결코 멈추지 말아야 하는 이유를 100% 해명해주지는 않는다. 토카르추크의 정답이 궁금하다면, 그리고 “이상하고도 지루한 삶”에 토카르추크 만큼이나 싫증이 난다면 소설 속으로 뛰어들자. 솔직히 쉽게 읽히지는 않는다. 하지만 노벨상이 보장하는, 진지한 어떤 사유의 과정에 참여하는 일이다.

참고(출처) : https://news.joins.com/article/23615648

참고(출처) : 신준봉, "지루한 일상 벗어나서 길 위로", 중앙일보, 2019-10-26 00:00:00

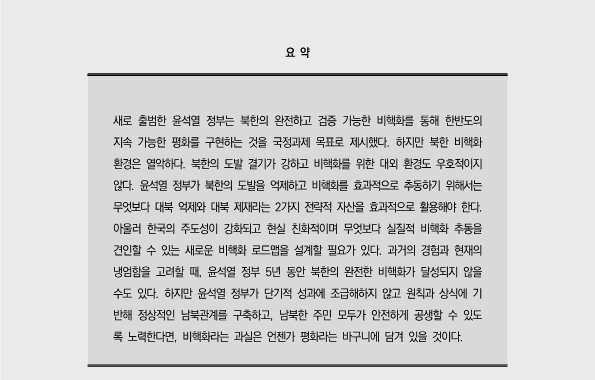

![[중앙시평] 북한 비핵화 판세 읽기](https://iuss.co.kr/wp-content/uploads/김병연-서울대-경제학부-교수-600x380.jpg)